子供が小学生になるとランドセルを買う。

至極当然のはなしではあるのだけれども、ランドセルの置き場所というのは非常に重要で、定位置を作ることでお片付けが出来る頭脳明晰な子に育ち、教科書やお道具も収納出来ると部屋も散らからず子供のパーソナルスペースも出来るわけだ。

つまるところ、カッコいいランドセルラックが必要だ。早く作れ。

と、奥様から命を受け、愛する息子たちのためにランドセルラックを作ることとなりました。

安くてシンプルで使いやすいラックを目指します。

ちなみに我が家は双子ちゃんなので、同時に2台作りました。

総工費は一台約8,000円でした。

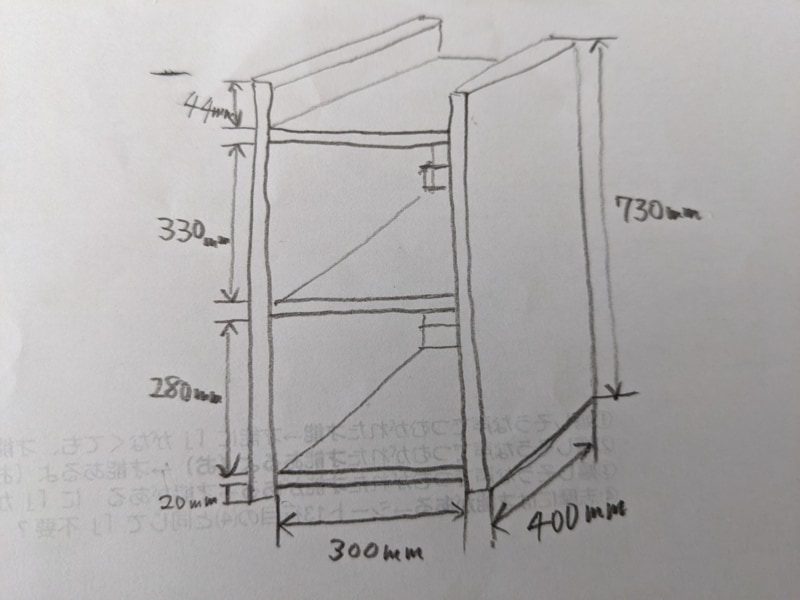

ランドセルラックのサイズを考える

ランドセルの平均的なサイズは、横25cm、高さ35cm程度。

上面に載せる仕様にするため、棚板は30cm✕40cmとすることに。

二段の棚を作り、上段は書類スペースとして、A4サイズの縦29.7cmを余裕で入れられるように35cm程度。下段は物入れとして30センチ程度の計画としました。

ということで、18mm厚の板を使う予定でこのようなサイズになりました。

材料を買う

高品質な家具を作ろうとするならば、木目がキレイで堅くて傷つきづらいタモ材やオーク材になるかと思います。

が、DIYの材料としてはホームセンターで手に入るパイン材や杉材が楽ちんです。

ということで、徒歩圏内にカインズホームがあるので買いにいきます。

400mm幅、長さ1820mm、厚さ18mmのパイン材を3枚購入。

一枚当たり3,600円程度。

1台分なら2枚で十分です。

併せて、つや消しニスと紙やすりと木工用ボンドを購入します。

材料をカット

幅400mmの板を完璧に直角に切るのは結構大変なので、カインズのカットサービスがオススメです。

1カット50円。カインズでなくてもホームセンターなら大体やってくれるはず。

今回は自宅で丸ノコでカットしました。

730mm✕4枚、310mm✕6枚にカット

310mmは大入れ継ぎにするので横幅内寸より10mm大きくしています。

大入れ継ぎのために溝加工

最近トリマーを購入したので溝加工をして大入れ継ぎにしてみます。

今回はボンドのみで組み立てます。

トリマーを使って溝を作ると棚板が溝に入るので、木の経年の歪みを抑える効果はありますが、中々面倒なので、トリマーをお持ちでない場合はビス止めでダボ埋め加工をすることでも問題なくきれいに仕上がります。

ビス止めにダボ埋め加工で仕上げたデスク作成の記事をご参考下さい。

トリマー用の治具を作る

こんな感じで幅の違う板を2枚くっつけます。

トリマーで写真のように削ります。

これで完成。

削りたいラインに治具を合わせればそこだけ削れるわけです。

墨出し

直角ガイドを使って溝のラインを引きます。

トリマー治具をラインに合わせてセット。

12mmのストレートビットしか持ってないので18mm幅の溝を掘るために、2回削ります。

1台辺り計6箇所掘りますが、端っこの溝は難しい。

ちょっと気を抜くとブレて要らぬところを削ってしまいます。

トリマーって結構むつかしい。

紙ヤスリで表面を整える

購入したてでも結構キレイですが、紙やすりで表面をキレイにしておきます。

組み立てた後だと隅のヤスリ掛けが難易度が上がってしまうので組み立て前が良いですね。

接着剤でくっつける

木工用ボンドでくっつけます。

ボンドだけの接着なので、圧着します。

歪まないようにコーナークランプを使いました。

2個しか持ってないので2箇所だけ。

大入れ継ぎのため、溝が狭く板が差し込め無かったりして、溝の微調整が必要でした。

背板を付ける

棚の部分に小学生がボカスカ物を放り込むと、半分は棚の裏に落っこちてしまうことでしょう。

ということで背板を付けることにしました。

端材で幅60mmの板を切り出し、長さを300.5mm〜301mmに加工します。

棚の幅が300㎜なので、隙間が開かないように微妙に大きいサイズを押し込むわけです。

切り出した板にボンドを少量塗り、先っちょを押し込みます。

棚板と側板が完全に接着されてからでないと押し込むとバラバラになります。

あて木をしてトンカチで押し込みます。

ビシッとハマりました。

つや消しニスを塗る

以前作った本棚をオイルフィニッシュにした際、「埃が取れづらい」という奥様からの真剣なクレームを受け、ニス仕上げとしました。

使ったのはつや消しニス。

ニスは絶対に2回以上行うべし。

一回ではキレイに仕上がりません。

一回目のニス 木目に沿ってニスを塗る

塗り辛い端や隅を先にささっと塗ってから表面に薄めに二スを塗ります。

ニスにヤスリ掛け

一回目のニスを塗ると、木材の細かい繊維が浮いて毛羽立ってきます。

この毛羽立ちを放置すると滑らかな表面は手に入りません。

ここで400番くらいのヤスリで表面を滑らかにしていきます。

ニスを塗ったのにザラザラな棚というのはヤスリで仕上げてないからなんですね。

2回目のニス

二回目はニスが木材に吸われないので、つるつるとどんどん塗れます。

一回目のニスの半分の量で全面が塗り終わります。

最後のヤスリ掛け

二回目のニス後にヤスリで丁寧に表面を仕上げていきます。

通常は400番で仕上げれば十分ですが、圧倒的にツヤっツヤの表面を手に入れるべく、400番→600番→1000番→1500番→2000番と磨きあげます。

こんなにツヤを出すために頑張っているのに何故つや消しニスを使うのか。

なんとなくつや消しの仕上がりが好きなだけであります。

2000番のヤスリなんてほとんど紙です。

2000番まで仕上げ、ようやく完成致しました。輝いております。

ふんわり景色が反射する程度にツヤがでました。

惚れ惚れする手触りになりました。(注:写真は息子に無理やり触らせています)

ランドセルもピッタリ乗る、良いサイズ感になりました。

ランドセルラックの完成後記

今回は大入れ継ぎに挑戦してみましたが、単純に見えてトリマーで溝を削ってピッタリ合わせるというのはなかなか難しいですね。

本職の家具職人の技術力の凄みを感じます。

こんな隙間が多々出来てしまいました。

ただ、一台8,000円では無垢材で作ったランドセルラックは手に入らないでしょうし、小学校6年間頑張ってねという父親の愛情が宿る唯一無二のランドセルラックになったのではと思い仕上がりに満足しております。

以上、「ランドセルラックをDIYで作る」でした。