ベランダの壁が余ってしまって勿体ないので、太陽光パネルを取り付けてみました。

本当は、無計画に多めに買った中古の太陽光パネルが屋根に乗らなくて困ってしまった末にやってみたのですが。

壁面への設置用金具というのは中々見当たらなかったので、電工部材の最大手のネグロス電工の太陽光部材を使用しての取り付けです。

(一部加工しました)

ネグロス電工の太陽光用金具類は、壁面への設置を想定して作られてはいないので、ご参考程度にご覧下さい。

この記事はただの素人の日記です。

ダクターチャンネルを壁面に

ネグロス電工の定番商品であるダクターチャンネルで固定することとしました。

溶融亜鉛めっきなので錆びません。

(金具を取り付けているレール状のもの)

長尺のダクターチャンネルを下部へ固定し3点の金具でパネルを支え、両脇から4点で固定することに。

(特にネグロス電工の施工説明書に記載がある方法ではないのでなんの保証もありません。)

下部用の長尺ダクターチャンネルの施工

ダクターチャンネルは様々な種類がありますが、モノタロウで購入しようとすると、長尺物は一般家庭への配送がないとのこと。残念。

仕方ないので近所のカインズホームプロで、最も一般的なD1というタイプを購入しました。

穴開きタイプも存在します。

2.5mのものを購入し、一本につき2枚のパネルを取付け、計6枚とする計画なので、3本購入して手持ちで持ち帰った。重い。

(ちなみに計画は失敗に終わり、スペース的に5枚の設置しか出来ませんでした。泣ける。)

こちらは固定用の穴はないタイプなので、ドリルで穴開けすることに。

ネグロス電工のダクターチャンネルは目盛りで穴開けの位置が一目瞭然なので便利。

250mm間隔で10箇所へ穴開け。

安心の二本入りの鉄工用ドリルを使用しましたが、20箇所以上の穴開けでも一本で十分でした。

専用の穴開け工具も存在しますが、中々お高いです。

念の為雨対策でレールに水が溜まらないように下側へ水抜き穴も開けておきます。

両サイドのショートサイズのダクターチャンネル

ショートサイズのダクターチャンネルには左右のパネルが載る訳ですが、自分は150mmのものを使用しましたが、200mmの方が安心だと思います。

施工位置がズレてパネルが載らないと涙なので、多少余裕があった方が安心。

木ネジが打てる穴があるのが嬉しい。

ビス止めの防水対策

木造家屋にビスを打つのは中々怖いので、雨が壁の中に侵入しないように対策をしました。

壁面とダクターチャンネルの間にはEPDMゴムワッシャーを挟む。

EPDMゴムは耐候性、耐水性にすぐれていますが、防振材として使われることが多いようです。

ビスにはシーリングワッシャーを付けます。

インパクトで固定するとシーリングのゴムが潰れてネジ周りにも圧着します。

これでシーリングの劣化がなければ水の侵入の隙間はないはず!

屋根の太陽光パネルの固定に使用した架台に付属のネジも同様の仕組みだったので問題なさそうです。

この方法でダクターチャンネルを壁面へ固定していきました。

太陽光パネルの取り付け金具

完成は上の写真のようになります。

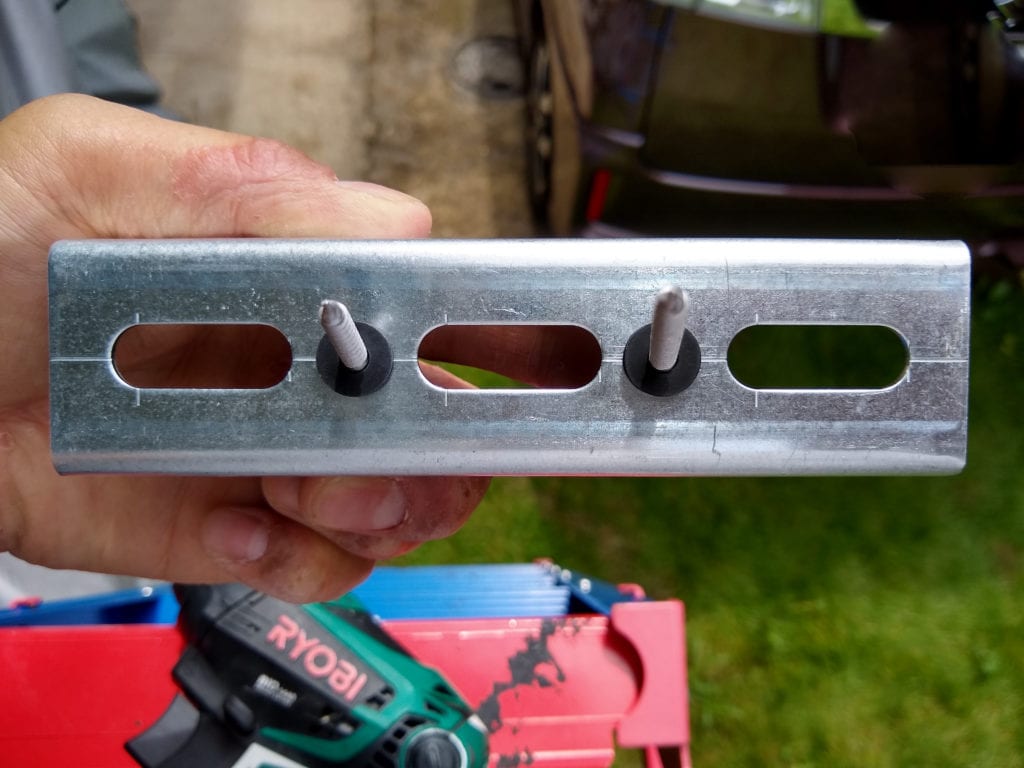

ダクターチャンネルにはまずは太陽光パネル取付金具の『KER-PVDG』を取付します。

その上に『KER-40HFN』のセットを取付。

ボルトはセット側に付いてます。

40という数字はパネル厚さ。

設置するパネルに合わせて選択。

中間部は以上ですが、端部には更に『KER-40HFEN』を取付。

かなり部品点数は多く感じますが定価は結構安価です。

モノタロウが安くて便利。

僕の場合は6枚のパネルを下部3点両脇4点で固定するので、32点分の『KER-PVDG』『KER-40HFN』と22点の端部用の『KER-40HFEN』を購入しました。

金具の設置に問題発生!

さあいよいよ金具にパネルを取り付けようと思っていたら、金具に問題が。

本来太陽光パネル上下から抑えるための金具なのですが、僕は勝手に90度回転して横から抑える中間部用として使おうとしている訳です。

そうするとベース部分がダクターチャンネルに当たってしまう!

辛い!

これでは他の部分と高さが合わないし、安定しない!

泣きたい!

となってしまった訳です。

加工せざるを得なかった

ということで、夜な夜な金属ノコでダクターチャンネルに当たってしまう場所を加工することに。

金属ノコで切れ目を入れてペンチで折っていきました。

計14個。

当然ながらこんなことは推奨されません!

ワタシも悲しい。

キレイに納まりました。

太陽光パネルの取付

完全ワンオペの孤独なDIYのため、過酷な取付。

あまり深く考えずにパネルを選定してしまったため、選んだ長州産業製の太陽光パネルは家庭用としては最大級の大きさみたい。

重量は一枚13キロ。

ベランダの壁ということで、下から持ち上げるのは不可能なため、上から自分の両腕の筋肉を信用して下ろしながら固定しなければなりません。

- まずは下部3点の金具のうち、左右の金具の抑え部分を外して一旦がっちり固定。

他の部分の抑え金具は緩くしておく。 - パネルを上からゆっくり堕ろして、固定された2点の金具に載せる。

- 配線、アースを接続

- 抑え金具がある箇所をインパクトで固定

- 固定された部分を緩めて抑え金具を取付ける

という流れで恐怖と戦いながら作業を進めました。

ほんとは3人位でやったほうが安全安心な作業です。

が、なんとか取付は進みました。

重いので優秀なゴム手袋を使って作業しました。

グリップ力と通気性がバツグン。

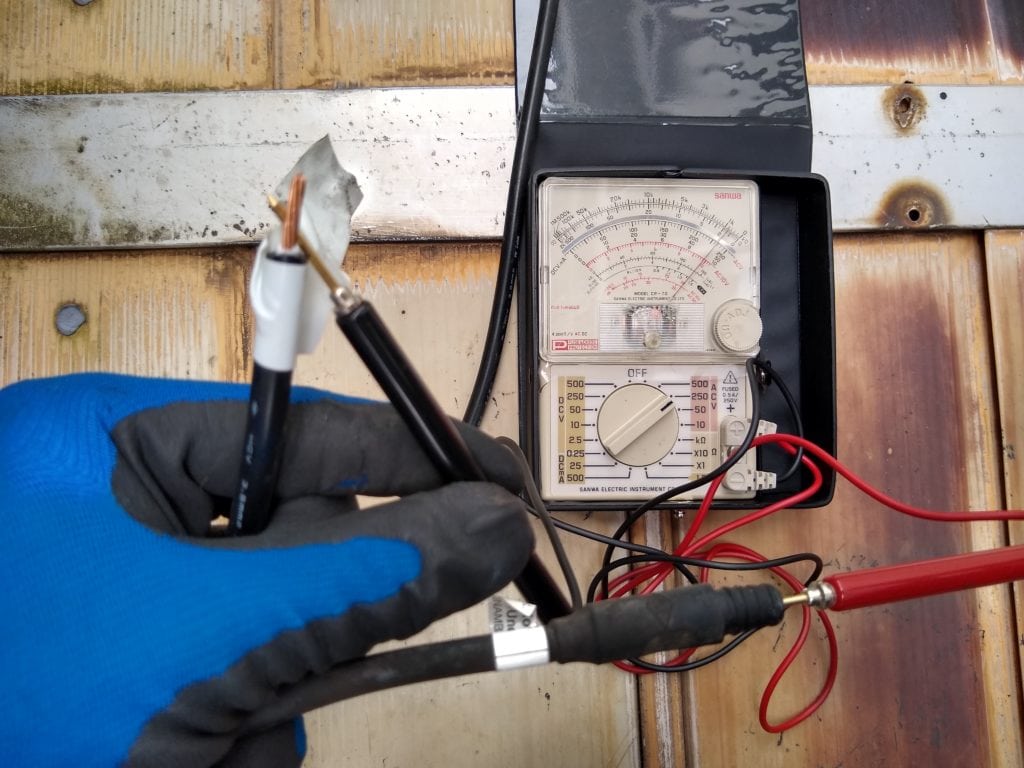

こんな過酷な作業は二度としたくなかったので、接続ミスや故障が無いか、一枚づつ電圧の測定をしながら設置していきます。

壁面太陽光パネルの完成

中々美しい仕上がりではなかろうか。

まるで業者がやったかのように見える気がしないでもない。

壁面パネルの失敗談

壁面への太陽光パネルを実際やってみて、いくつか失敗だった部分をご紹介します。

パネルの角度が下向きになってしまった

本来は太陽光を受けやすくするために太陽へ向けて角度を付けて設置するのがベストですが、マイホームのベランダの構造上ほんのり垂直より下向きマイナスの角度になってしまいました。

壁の下地の状態が分からない

中古住宅を購入しているので、ベランダの下地に構造用合板や野地板がどこにどう存在するのか全く分からず、とりあえずビスを打ってみて確認する他なかった。

6枚取付けの計画が5枚になってしまった

単純に計測が適当だったのが原因ですが、中間部の金具の幅を考えておらず、スペースが足りなくなってしまった。

乗らなかったパネルは屋根の余っていたスペースに載せることに。

金具が余ってしまって辛い。

壁面パネルの発電量

驚くほど少ない!

悲しくなる程に。

労力に見合ってません。

合計数3.8kw分のパネルを取付ており、快晴時で2kw程度の発電量になっていますが、壁面パネルはそのうち0.2kw程度です。

角度が垂直よりもマイナスになってしまっているのが最大の要因かと思います。

安全性を優先した結果なので致し方ないですが、今後改良するかも。

壁面太陽熱パネルの完成後記

それなりの完成度に終わったものの、6枚設置計画が頓挫して5枚しか設置出来なかったため再び頭を悩ませることに。

写真では伝わらないかと思いますが、下部のダクターチャンネルとベランダ手すりの笠部分との距離が太陽光パネルの長さとピッタリ一緒で、ダクターチャンネルの設置にはミリ単位の調整が必要でした。

一本目はパネルを付けようとしたら付かない状況になり、2回やり直ししております。

ネグロス電工の取付金具を使用すればかなり頑丈に取付出来るので、ネジ等を錆びない素材を選んで防水に気を使えば、脱落の心配は全くありません。

ご参考になれば。

合わせまして、電力会社へ売電する手続きはこちらをご参考下さい。

以上、『太陽光パネルを壁面に。DIYで取り付けてみました。』でした。

![ダイドーハント (DAIDOHANT) ゴムワッシャー [ EPDM ] (内径d)5 x (外径D)12 x (厚みt)2.0mm (4個) 10185813](https://m.media-amazon.com/images/I/31Dkp98Td8L._SL160_.jpg)

![ステンレスシーリングワッシャー M4 [40本 (8本×5セット)]](https://m.media-amazon.com/images/I/113IS+emkEL._SL160_.jpg)