DIYでオール電化を目指してますが、オール電化にすると当然使用する電力量が増えます。

特にIHコンロが。

200VのIHコンロを使うなら50、60A位の電気容量が必要になってしまいますが、これは主ブレーカーを大容量なものに変えるだけでは済みません。

現在使用している幹線が細いものであれば、電線から家に入ってくる引き込みの幹線(室内で分岐する前の一番太い配線)も交換しなければなりません。

我が家は8sq(8スケア:8平方ミリメートル)という、40Aまでしか対応出来ない太さの幹線だったので、14sqへ自分で張り替えることにしました。

今回の内容は、活線作業ということもあり、単に記録として残すもので、DIYをオススメするものでは全くありません。

当然ながら電気工事士の資格が必要ですし、活線作業を伴う場合、『低圧電気取扱業務特別教育』の講習を受ける必要があります。

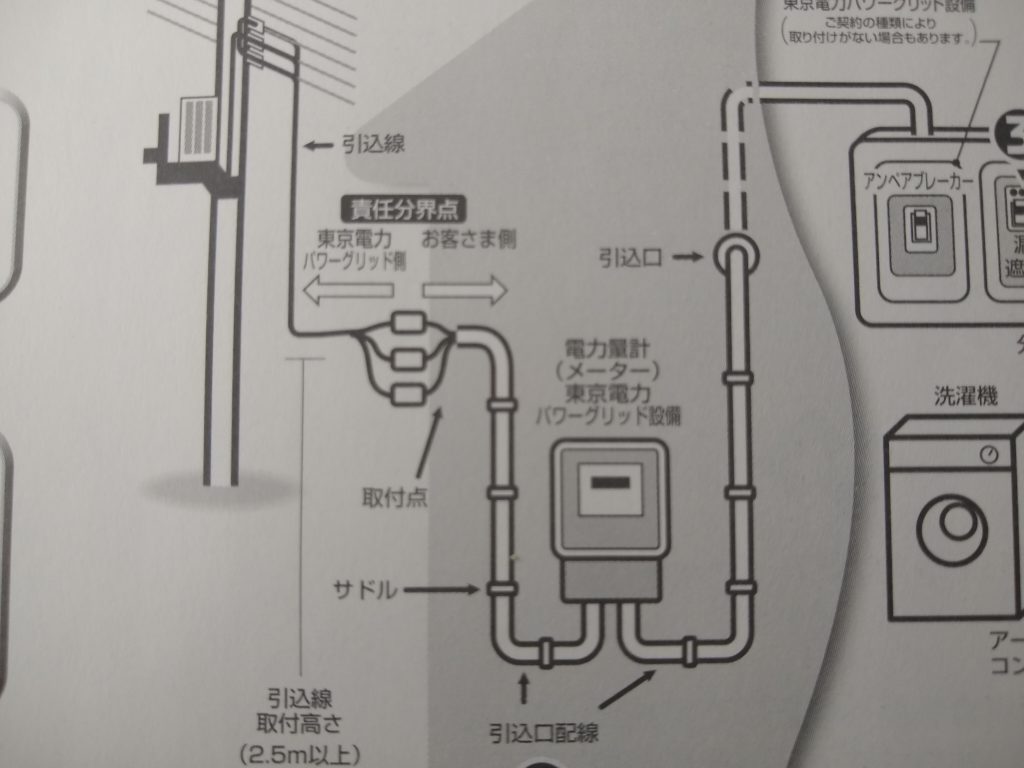

幹線を張り替えるのは電力量計から分電盤まで

電線は取付点を境に資産区分が別れます。

取付点とは家の壁に電線が固定されている点。

電線から取付点は東京電力。

取付点から家の中は家主のもの。

電線から取付点迄は必要に応じて東京電力様が交換して頂けますが、取付点以降は家主が費用負担しなければなりません。

そこでDIYオタの私の登場になるわけです。

が、幹線の交換って活線作業(電気が通ったまま工事)になるからやりたくない。でもやってみたい。

やってみよう。頑張ろう。

IHコンロを導入する際などに併せて電力会社に交換依頼するのが一番です。

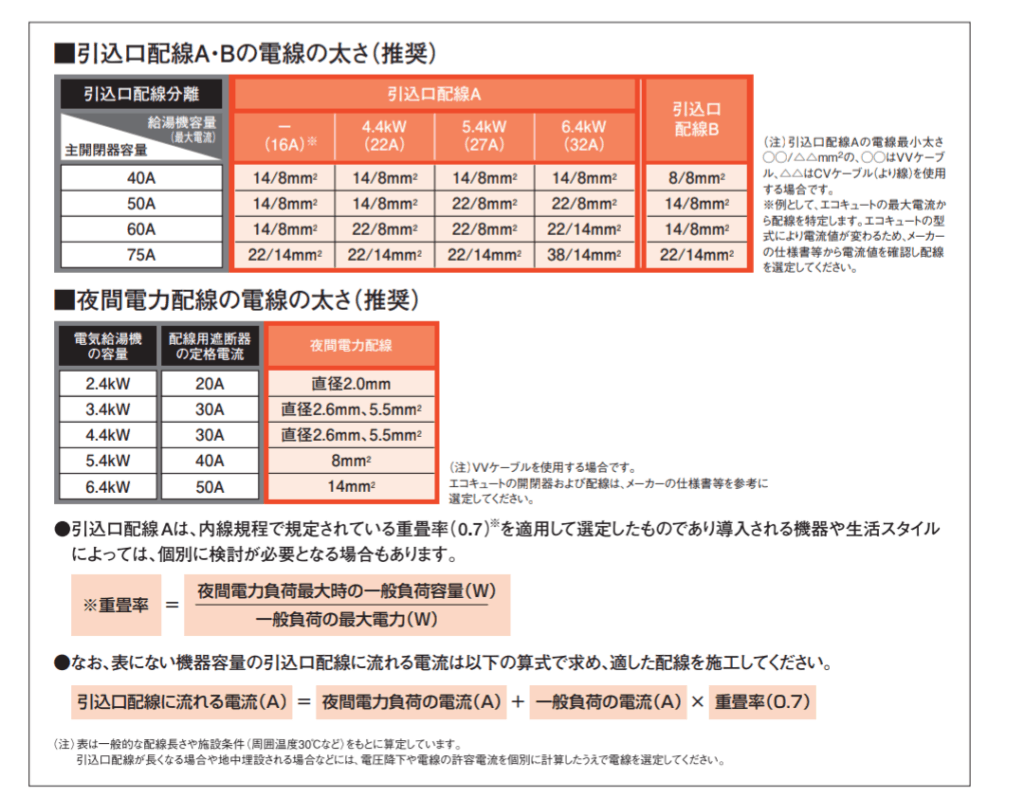

幹線の太さの選定

東京電力資料

こちらの一番上の表の通り、CVケーブルを使うのであれば、14sqの電線の太さで75Aまで許容出来る。

高々100平米の一戸建てなら60Aあれば十分。

幹線の入れ替えの準備

·幹線の購入。

フジクラ製ならトップメーカーなので安心。

ちなみにCVケーブルとCVTケーブルはCVTの方がより線の構造になっているので、取り扱いしやすい。

買うならCVT推奨。それでも固くて取り扱いしづらい。

·圧着端子の購入

電力量計用の積算電力量計用棒形圧着端子(角棒)。

結構色々探したけれども、どこも100個単位の販売で困った。

3つしか使わないのに。

と思っていたらこちらで発見しました。

ありがたいです。2、3日で到着しました。

·分電盤側の圧着端子。

こちらもアマゾンだと100個単位だけど、ホームセンターで簡単に手に入ります。

穴の大きさは6サイズを使用。14-5ってのを買ってきたら分電盤接続のネジが入らなかった。

·圧着ペンチ

リングスリーブ用じゃない14sqでも使える圧着ペンチを準備しましょう。

IWISS製品はクソ安いけど使用に問題なくて買って良かったです。

·低圧用の絶縁手袋

活線作業をするなら絶対必要。

ゴム感がすごい。

·電気工事士免許

この作業を無免は絶対にダメ。

電気工事を行うときは、免許証を所持しておく必要があります。

電気工事士資格があれば家のDIYが楽しくなる!2種電工の合格のコツとは。

幹線交換の事前準備作業

活線作業はなるべく短時間にしたいので、準備できる部分は済ませておきます。

外壁の貫通と通線

外壁から幹線を室内に入れ込むために穴を空けます。

構造体が傷付かない場所を選びます。

構造は室内側を確認しましょう。

お風呂の天井に点検口があることが多いです。

矢印部分の主要な構造がない部分を貫通させます。

本当は既存の配線のルートを使いたいんだけれども、我が家は不可能でした。

ちなみに、今回ドリルで穴開けしましたが、ホルソーのほうが早くて楽かもしれません。

ズボリ!

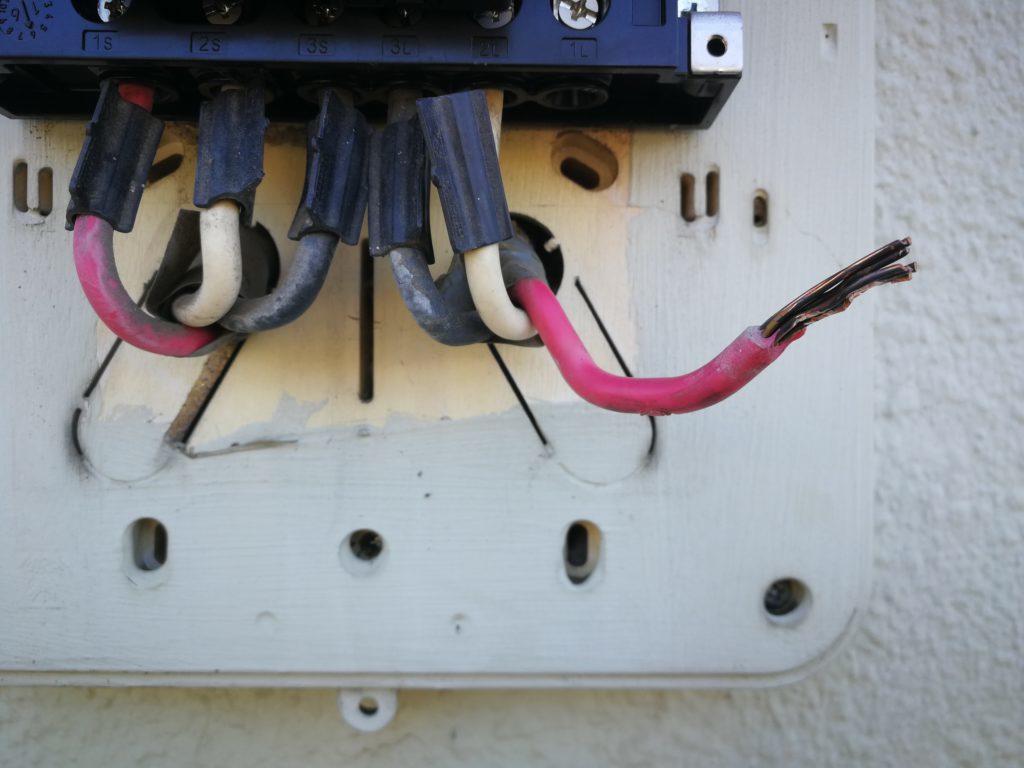

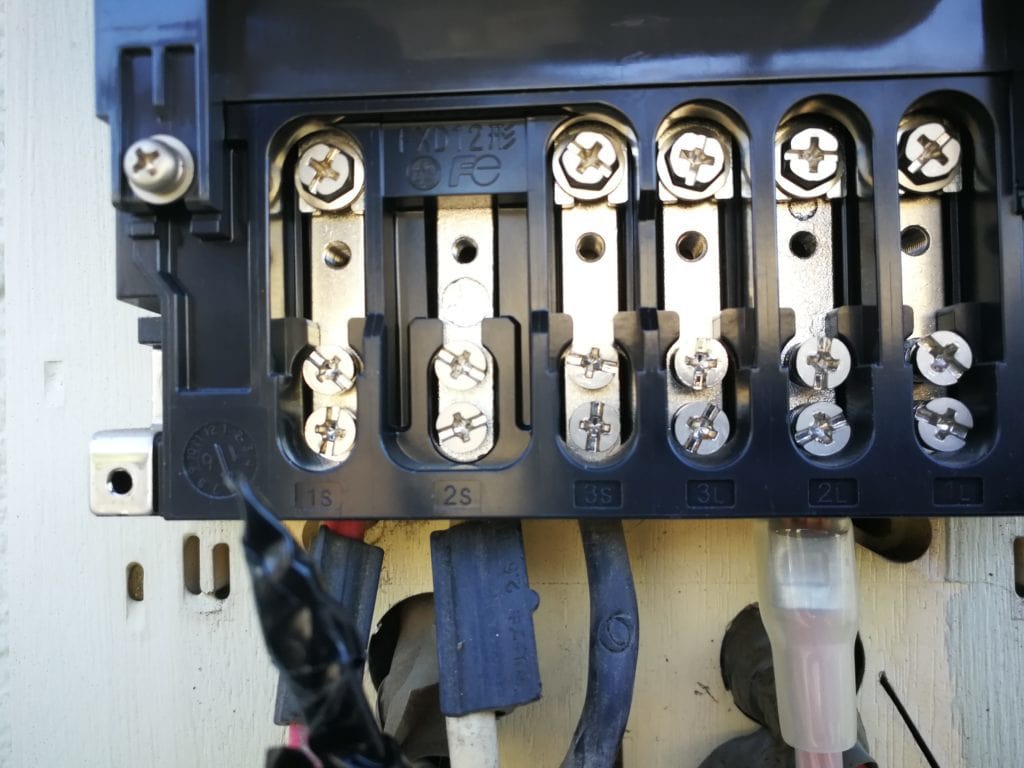

電力量計側の棒型圧着端子の加工

電力量計に挿す用の圧着端子の加工を済ませておく。

スマートメーターは基本的に挿してネジで締め付ける棒端子が使われる。

ちなみに現状は、被覆を剥がした銅線をそのまま突っ込んであった。

圧着端子の明確な基準が曖昧なのですが、清く正しいDIYを目指しているので、圧着端子を施工して取り付ける。

透明な絶縁キャップも付属していたのでキャップも取り付けます。

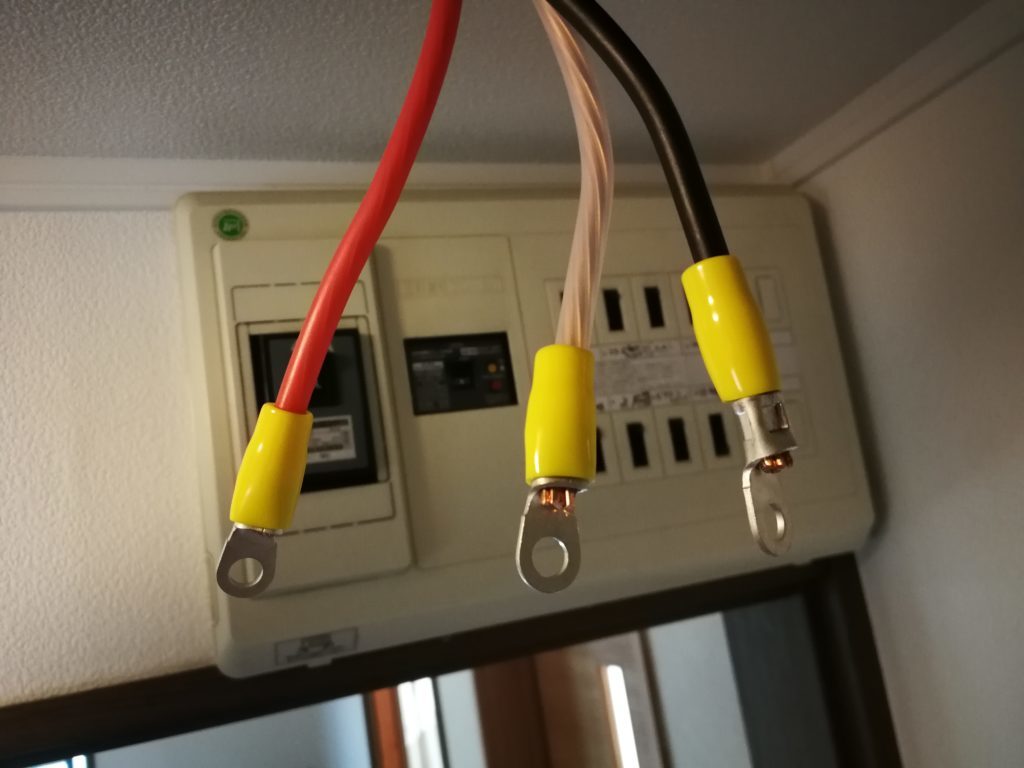

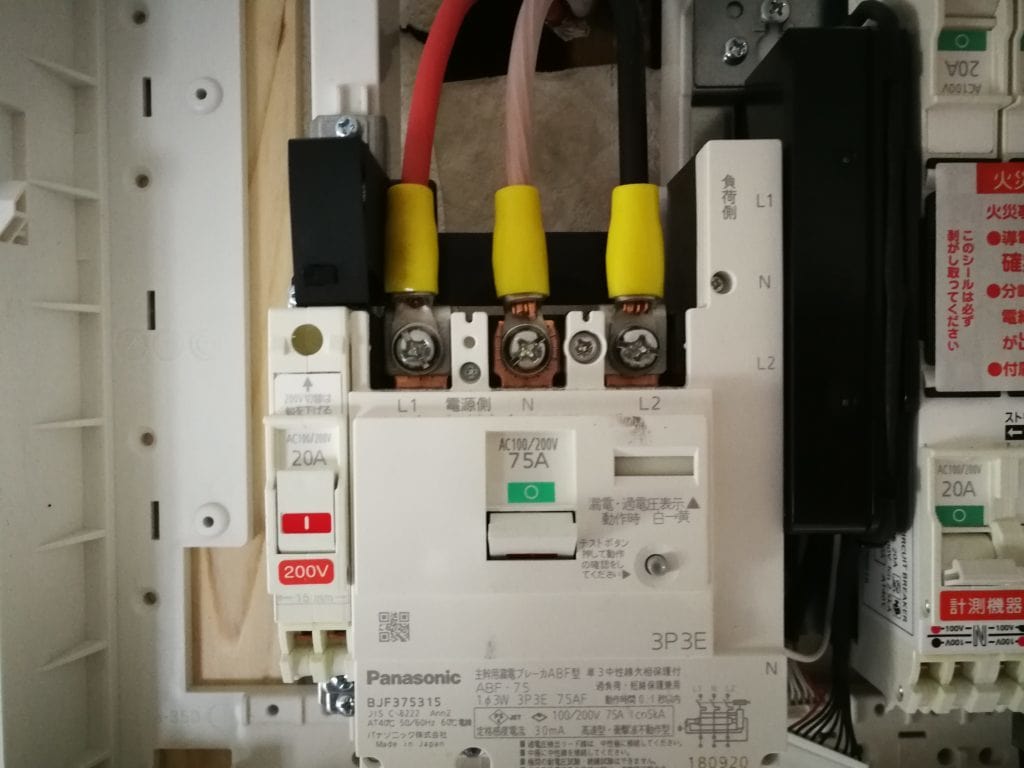

分電盤側の圧着端子

こちらも14sqに対応した圧着ペンチで圧着して絶縁キャップを装着する。

今回黄色い絶縁キャップを使ったのは、赤黒白それぞれの色の絶縁キャップを買いたいところだけれど、一個でバラ売りしてないので、別色のものにしてしまった。

ISO規格の基準では以下の通りなので、配線自体が色分けされているので問題ないと判断した。

被覆の色であればそれを利用する。これらの色がない場合は、全長にわたって(こちらが望ましい)、あるいは、端末などの要所にこれらの色でマーキングする。

幹線の交換

作業に入る前に、室内分電盤でブレーカーを落としておきましょう。

そうすれば、ヘタこいて短絡させてしまっても室内の機器に影響がでません。

電力量計がぶっ壊れたり、区域停電が発生する危険もあるので、絶対に短絡させてはいけませんが。

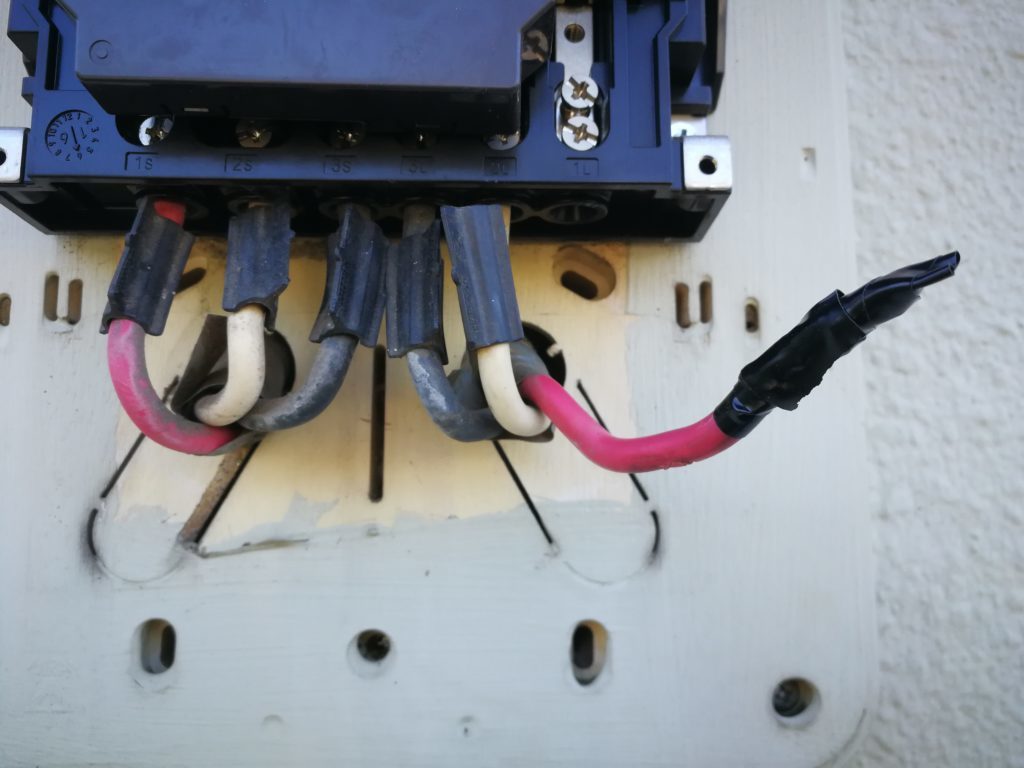

最初に電力量計の既存の配線を抜いていきます。

作業中は低圧用の絶縁手袋を使います。

三本のネジがありますが、下の2本を緩めれば抜けます。

ここで注意したいのが、離線する順序。

必ず白線の中性線を最後に抜く。

中性線は電線側で接地されているので、電流の逃げ場になる。

先に中性線を抜くと、赤黒の線間電圧が200Vになってしまうから。等が理由です。

後は抜いた線を絶対に他の線に当てない。

当てたら短絡事故になり、最悪周辺で停電が発生する場合もあります。

抜いたらすぐに電工用のビニールテープで絶縁します。

電力量計側で線を抜く場合、活線(電気が生きてる線)が他に当たる心配は少ないですが、安全確実に進めます。

三本抜いたら、室内には電気は来ていないので、感電の心配は無くなりました。

室内の分電盤の幹線の接続を外します。

このタイミングで実は分電盤を変更しています。

新しい幹線の接続

すでに配線済みの14sqを接続していきます。

接続は分電盤から。

電力量計側を先に付けてしまうと、活線状態の配線を触りまくって分電盤に接続する羽目になります。

分電盤側を先に繋いでしまえば、活線の接続は一回で済みます。

絶対に緩まないように確実に接続します。

緩んでいると、アークが発生して火災の原因になる場合もあります。

電力量計への幹線の接続

接続時の注意点は、中性線から接続すること。

接続中に他の線が危ない所に当たって短絡させないこと。

安全に安全に。

分電盤側はブレーカーは落としておきます。

他の線は絶縁させておく

ズボリ挿してネジを確実に固定。

14sqの電線になるとかなり固いので、曲げづらいため、2本目以降を挿し込むのが結構しんどいです。

後処理

そのままでは配線の外皮が剥けている部分が電力量計の外に出てしまうので、なるべく3本を寄せながらビニールテープで巻いておきます。

これで作業完了。

ブレーカーを入れて通常通りの受電状態を確認しました。

貫通部分の防水処理

貫通部分はコーキング処理をした上で、写真の防雨カバーをした上に再度コーキングを行ってます。

詳しくはこちらをご参照下さい。

幹線交換まとめ

今回のDIYは非常にしんどいものでした。

低圧の絶縁手袋を付けているとはいえ活線作業。

何か失敗したら停電して奥様に怒られる。

等の不安との戦い。

完全DIYで太陽光発電、オール電化を達成するのが目的でこんなことまでやってますが、あまりDIYをオススメできる内容ではありません。

電力量計から屋内側だけ幹線の太さが違うと申請がややこしくなるだけかと思いますので、東京電力様に相談する事から始めた方が良いです。

幹線の交換はプロに依頼することをオススメします。

以上、『スマートメーターからの引き込み幹線をDIYで交換してみた。』でした。