『気流止め』と言われてもなんのこっちゃな方も多いかと思います。

古い家では、といってもつい最近建てられた家でも、間仕切り壁や外壁が隙間をタップリ取ってある場合が多いのです。

床下から間仕切や外壁を通過して天井まで繋がってしまっています。

そういう家は冬どうなるかといえば、床下から侵入した空気が壁の中に入り、壁を介して暖房に暖められる。

すると、暖められた空気は膨張して軽くなり、天井裏に昇っていってしまいます。

せっかくお金をかけて暖めた空気をズボズボ捨てまくってしまう訳です。

空気が天井裏に排出されるということは、床下から冷たい外気を引っ張り上げてしまうため、壁の温度が下がり、室内が寒くなるわけですね。

ああ恐ろしい。

負の連鎖でひたすら暖かい空気を捨てまくる装置が勝手にできてしまっているわけです。

この空気の流れを止めるのが気流止め。

外壁内に入れられた断熱材は、壁内を冷たい外気が通り抜けていては全く意味を成していない状態ですが、上下の空気の出入口を塞ぐことで本来の断熱効果を発揮するようになります。

天井側だけでも塞ぐことで、空気が筒抜けの煙突効果が無くなるはずです。

ということで、今回は屋根裏(小屋裏)で隙間をグラスウールで埋める気流止め作業を自分でやってみました。

中々過酷な作業です。

簡単に言えば、ギュウギュウに圧縮したグラスウールを壁の隙間にスッと入れ、グラスウールを元に戻して隙間を埋める作業。

気流止め作業の詳細はこちらの新住協のマニュアルを参考に行っています。

グラスウールメーカーの施工事例も参考に。

グラスウールを選ぼう

気流止めの方法として、新住協のマニュアルでは厚さ140mmのグラスウールを詰めることを勧められています。

が、140mmのグラスウールが中々売っていません。

私はご近所のカインズホームPROで販売されている85mmのアクリアネクストを2重にして詰める事にしました。

長さ2880mm、幅は430mm。10本入です。

ということで詰め物を作ります。

天井側の気流止めだけで、1.5パック使用しました。

1万6千円程の出費です。

グラスウールの長さを決めよう

グラスウールは2880mmなので、割り切れる長さにしたいですね。

左が5等分の576mmにカットして半分に折った288mm。

右が3等分の960mmにカットして半分に折った480mm。

間仕切り壁上の隙間は空気の通り道さえ止めれば良いので左の288mmを使用しました。

外壁側は極力長いグラスウールを詰めることで、外壁の断熱の増強になるので480mmを頑張って入れてみましたが、長い分詰め込むのが非常に困難だったので、結局は外壁用は4等分の720mmにカットして360mmを詰める事で落ち着きました。

グラスウールを袋に詰めよう

グラスウールを大量に切る事になるので、端材に取手を付けて定規を作りました。

押さえてカット。

グラスウール専用のカッターがあるとスパスパいけます。

45リットルのポリ袋に防湿フィルム側を外側にして半分に折って詰めます。

防湿フィルムで空気を遮断するので必ず防湿側が外側です。

0.03mmか0.04mmくらいの厚めのポリ袋が使いやすいと思います。

板でペシャンコに圧縮して口をしっかり縛ります。

縛る前に口をクルクルとネジネジに巻いてから縛ると空気が漏れにくいです。

新住協の施工マニュアル上は掃除機で吸って圧縮することを推奨されていますが、掃除機は中々上手くいかず、板で潰す方が圧倒的に早いです。

グラスウールを詰めて気流止め

ペシャンコにしたグラスウールを詰めていきます。

隙間には廻り縁を固定しているフィニッシュネイルが飛び出しているので、邪魔にならないように曲げておきます。

グラスウールを挿し込みます。

ポリ袋をカットして、圧縮したグラスウールを元に戻します。

隙間が無いように手でもモジモジ拡げます。

これで一箇所完成。

これを我が家の場合は小屋裏の60箇所に詰めます。つらい。

膨らみはじめたらただただパワーでねじ込むのみ。

結構大変です。

外壁側の隅の気流止めは中々過酷

外壁部分は断熱材があるので断熱材を押し込んでからグラスウールを詰めます。

これを

押し込んで

気流止め。

我が家の場合、ハジの屋根が下がっているので身体を潜り込ませて作業をするのが中々過酷でした。

足の置き場が少ないので、板を渡して奥の方へ侵入していきます。

こんな様子になって腕がおかしくなる角度にグラスウールを押し込んでいると、稀に涙がこぼれそうになります。

天井裏でモジモジしていると、息子達が危険な天井裏に「パパのレスキュー隊だ!」と言いながら侵入してきてしまいました。

ここは危険だから来ないように諭していますが、いつでも侵入できる点検口を作ってしまったので探検しに来てしまって困ります。

ということで、完成しました!

気流止めの効果

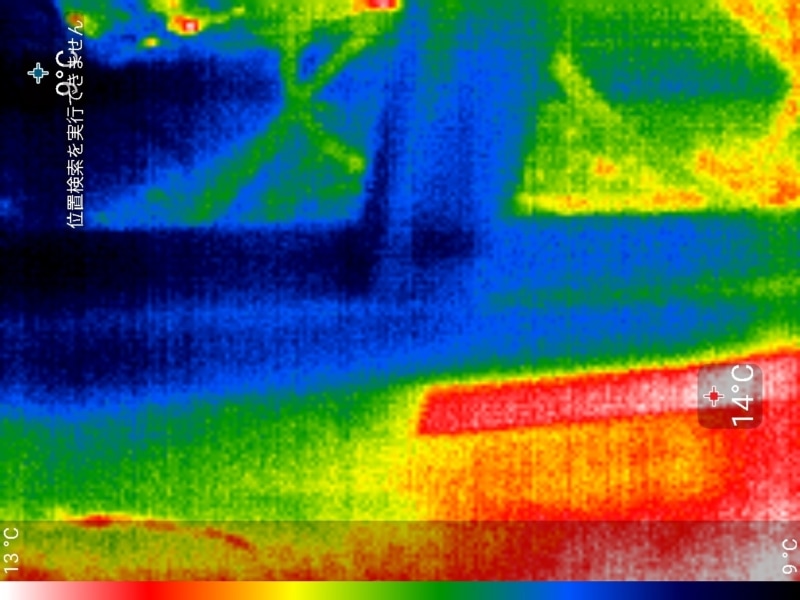

写真左側だけグラスウールを詰めた状態です。

サーモグラフィーで撮影すると、詰めた場所は漏れが無くなったのが分かります。

体感としては、家の中がほんのり暖かくなったような。

微妙な差ですが、施工前は室内よりも天井裏の方が暖かいという恐ろしい状態でしたが、気流止め後は天井裏のほうが寒くなりました。

床下側の気流止めも行わないと本来の効果は体感出来ないかもしれませんね。

天井の断熱材の増強の前に気流止めを行う方が作業が楽なので、先にやってしまうことをオススメします。

気流止めが終わったらいよいよ天井の断熱です!

以上、『小屋裏の気流止めのDIY。天井裏は過酷です。』でした。